|

�ړI |

���_�x��Łi�e���g���c���j |

�o�R���� |

2006�N5��3���|5��5�� |

|||||

|

�Q���Ҏ��� |

L�[�V�I�A���c���ɁA�F�J�G�v�A�ΐ�q�N |

�V�� |

���� |

|||||

|

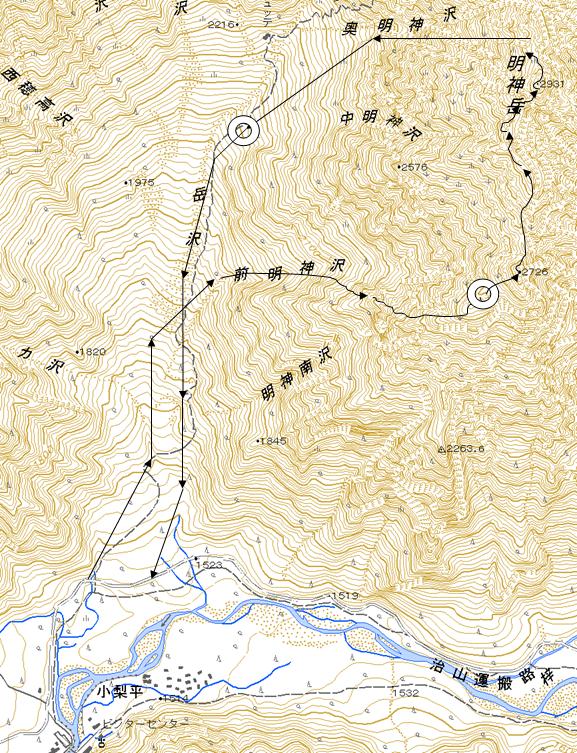

���[�g�}

���F���c�n�@�@�@�Ő���̖���F�s�[�N����щ��~�_ ���y�n���@�n�`�}�{���T�C�g���_�E�����[�h����1/25000�n�}�Ƀ��[�g����������Ő��삵���B |

||||||||

|

�o�߁E���z�Ȃ� |

||||||||

|

���� �[�V���疾�_��Ł{�x��x�[�X���䍂��ł̗U��������A���̓����o�[�{�ΐ��4�l�p�[�e�B�[���������ꂽ�B �����v��͗\�������܂��4��5���A���܂��ɊȒP�Ƃ͂����N���C�~���O���܂�ł������߁A�����l���c����̂���R�s�ɂ��Ă͒������A���t�@�Ď�̂̐H���v��ƂȂ����B ����Ƀe���g���y�ʁi�G�X�p�[�X �}�L�V�� 4-5�l�p�j�̂��̂�I�����A�N���C�~���O�p��������l�߂��B����ł��e���̑����͂Ȃ��Ȃ��̏d�ʂɂȂ肻�����B �R�k2004�N7�����ɋL�������薾�_�̓e���g�����ł̊ȒP�o���G�[�V�������[�g�炵���B�O�̂��߃C���^�[�l�b�g�Ō������Ă݂�Ɩ��_���ł̋L���͑�R�����邪��ł͂܂�����������Ȃ��B�܂��������B �T�^�Q�i�����j�@�ړ� �Q�s���Ɏア�ΐ�̊�]�ŏW�����Ԃ͑��߂�17:00�B�F�J���͑����łӂ������Č�낪�����Ȃ����A�����̂悤�ɍ������H�������ɔ����21:00����n��꒓�ԏꓞ���B�܂����Ԃ��Ă���Ԃ͏��Ȃ��B���c��������̖����ȂǂŐ���オ��23:00���A�Q�B �T�^�R�i�����j�@���_�ܕ���n�܂�

�@�@�@�@�ʐ^�P�@��n��꒓�ԏ�(5/5)�@�@�@�@�ʐ^�Q�@�㍂�n����̖��_�x�i5/3�j �\��ǂ���̂��炵���V�C�B���܂��ɍ��܂ō炢�Ă���B�i�ʐ^�P�j�����͍K�悪�����B �������璓�ԏ�͖��t�Œ��ԃX�y�[�X���J���邽�߂ɁA�}���ŏ������ς܂��ďo���B �Ƃ͂����Ă�7���߁B���傤�Ǒ҂��\���Ă����o�X�ŏ㍂�n�ցB �吨�̊ό��q�Ƃ���Ⴂ�Ȃ����݂ɂł�ƁA�ڂ̑O�Ƀf�b�J�C���_�x�i�ʐ^�Q�j�����т��Ă���B�����H�����Ԃ�����Ȃ��́H�{���ɂ������ɓo������H �����ɗѓ�������čs���Ƃ����Ɋx����ʂ̕���B�����ɂ͎c�Ⴊ�������ߊx��q���b�e�x�Ƃ̎|��m�点��D���������B����Ⴀ�x��܂ō~��Ă��r�[���͖������B�ȂǂƋC�y�Șb�����Ȃ�������Ă䂭�Ƃ����ɐ����s�ɂȂ�B �@�@�@�@�ʐ^�R�@�f�u���̕ǁi5/3�j�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�S�@�f�u���{�́i5/3�j �悤�₭�т����ɔ����o���Ƃ���ɂ͂��̂�������̕ǁi�ʐ^�R�j���ӂ����ł���B ���̌������ɂ͂��̂������f�u���i�ʐ^�S�j���L����o�R���͉e�������B �܂�ŋ���ȃu���h�[�U�[�łȂ�����ꂽ�悤�Ȍ��i���B ��̒��B�̂悤�Ɏc���������������ď����o��ƑO���_��B�i�ʐ^�T�j ������|���F�J�E�ΐ�g�͂������Ɣ����ɏオ�肽���ƌ������A�V����l�g�݂͂�������͗��������Ă��邩����v�Ƃǂ�ǂ�オ���čs���B�m���ɒJ���ݏ㕔�ɂ͂���������悤�Ȑ�͂Ȃ����������Ζʂ͋}�ŗŐ��̖X���������Ă���悤���B

�@�@�@�@�ʐ^�T�@�O���_��@�@�@�@�@�@�@���Ă����������Ȃ�d����ŃA�C�[�������ďo�����B����ɎΓx���}�ɂȂ肿����Ƃ�炵���g���o�[�X��������̑��������i�E���͂����ς�ꗎ���Ă����j�܂ŏo�Ă����̂ɂ͂т�����B���������b���Ⴄ���B �������Ⴄ���H�Ƃ����b���o�Ă����Ƃ���Ńt�B�b�N�X���[�v�o���B���ꂪ�܂����̂̒m��Ȃ�������̂ŐG��C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���S�ɒE�F���Ċ������ẴR���N���[�g�̂悤�ȐF�B�܂�ł��������F�̐V�i�̂悤���B���̌���}�X�Ōł߂̐�k��A�d�ׂɌ���������ʉ߂��Ă���ƌܕ���n�ɒ������Ƃ��ɂ͕����o���Ă���8���ԋ߂����o�߂��Ă������A�����܂ł̋�J�̂��J���̂悤�Ȑ�i�i�ʐ^�U�A�V�j���B

�ʐ^�U�@�ܕ���n�������x�E��Ɗx���ʁ@�@�ʐ^�V�@�ܕ���n���琼��E����

�@�@�@�ʐ^�W�@�ܕ���n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�X�@�ܕ� �S���w���w���łƂɂ������t�B�r�[�����|���B ��������̕������j�S����Ȃ��́B�����͊y�ȗŐ���������˂��ȂǂƘb���Ă��������₢�₱�ꂪ�܂��E�E�E �T�^�S�i�����j�@���_���E�����_��E�x��e���g�T�C�g �ܕ� 賑ł��y�[�p�[���肩����ꂽ�r�[�������オ�鋭���̒��e���g����݁A�[�V�����擪�ɏo���B�����~�ܕ�ւ̓o��A�����ł��o�ꂻ���i�ʐ^�X�j�����z�[���h�͂��炮��A����͕����A���͋�����Ȃ��o���A����ƌܕ�����ɗ������B�吳�r���P���A����x�A��ƁA��ԎR���������B���x�͂��������������̊j�S����Ȃ��ƌ����Ȃ���i�F�i�ʐ^10�j���y���B

�ʐ^�P�O�@�ܕ�]�ޏ㍂�n �l�� ���������Đ�k�������g���o�[�X���c���H�ɁB50m���[�v��{�Ƃ����[�V����̋������͑������悤�ɂ҂�����Ńr�b�N���B �l��͎O��悪�ǂ�������i�ʐ^11�j�B�����Ԃ�Ƃ��Č����邯�Ǒ��v���Ȃ��B �����܂ł̂��Ƃ�����̂őS���^���[���Ȃ��Ă���B

�@�@�ʐ^�P�P�@�l��]�ގO�A��A��� �O�� �v���Ԃ�ɂ̂�т肵�����[�g������Ă����ƎO��i�ʐ^11�j���ڂ̑O�ɔ����Ă����B �����o��ƍ��̊��������ƉE�̒��o�����[�g�����ꂽ�B�ŏ��͍������������ݐՂ͋}�Ȑ�k�̉��ɏ����Ă������߉E��I���B���炭�͇V����ʂ܂ł̉��K�Ȋ����y���߂��B �r���ɂ͌����p�x�_������A���[�g�͊Ԉ���Ă��Ȃ��悤���B �Ƃ��낪�A�E�͉��ɕX���B��������炵�������ΖʁA���͏����o��ƍs���l�܂肻���Ȋ��ɂȂ����B�����ǂ������B ���ljE��I�����ꂪ�Ȃ��Ȃ��B�[�V��������Ă�������Ƃ����Z���t���o���B �G�܂ł����ĕK���ɂ͂��オ�邪�A����ɎO�����㒼�����^�������B���ς�炸���������̓�x�̊������ǂ��čs���ƎR�����i���j�̐�k�ɂ̓g���o�[�X�̓��ݐՂ����邪���������œr��Ă���B�����͒��o�����Ȃ��B �ΐ삪�s���ӂȒ����������i�E����ǐ�ݕt���j������Ƃ̎v���Ŕ����A�R���Ɏ���������Ƃ���ł������̓��ݐՂ܂ň����Ԃ��Ƃ���ꂵ�����B �Ђ��Ђ������Ȃ���i�{���ɍr���������Ȃ���j�悤�₭�߂��������͑��ς�炸�}�ΖʁB����ȂƂ���ŃA�C�[������́H ���낵���U�b�N��w���������̂�����Ȃɕ|�������̂͏��߂Ă��B �ْ����Ȃ���A�C�[�������ĉ��~�J�n�B �d�ׂɂ͌��������~�̂��Ƃ́A��k�Ƃ�������ǂɋ߂��d���}�Ζʂ̃g���o�[�X�B ���ւ̓r���ŎO���U��Ԃ�Ɗm���ɂ�����ւ̃N���C���_�E���͓������悤���B�܂��[�V����ɂ��ƃ��[�v���o�����ɂ��x�_�����������Ƃ̂��ƁB �ǂ���炱�����{���̊j�S�������悤���B���₢��y���܂��Ă���܂��B ��� �A�C�[�����͂����ĕ��ʂ̗Ő������œ�������B ��������͌������~���B�x�_�ɂ͔�r�I�V�������ȃV�������Q���t���Ă��邪�̐S�̃{���g�͐Ԃ��K�т������O�{���g����B���J�ɍ~��Ȃ��ƃ��o�������B �[�V�����擪�ɐÂ��ɉ��~�i�ʐ^12�j�B

�@�@�@�ʐ^�P�Q�@���̉��~�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�P�R�@���]�ޓ�� ��� �R������͋C�y�ȃ��[�g���P�T���Ŗ��_���i�ʐ^14�A15�j�B���_��ł̃s�[�N�͂ǂ���360�x�̒��]���y���߂邪�A����ɉ����ĖڑO�ɔ���䍂�̎R���݂͂��������͂��B ����U��Ԃ�Ɣ��͖��_�i�ʐ^13�@�����̐��ɍ~���B�E�ɂ����Ɛ�ǁj�B

�@�@�@�ʐ^14�@���]�ގ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^15�@������� �����_����x��� �ꕔ�}�Ȑ�k�̃g���o�[�X�͂�����̂̂���ȊO�͕��ʂ̗Ő������ʼn����_��ւ̉��~�_�����B�Ȃ�Ɛ�s�p�[�e�B�[�̓N���C���_�E�������Ƃ��B �m���ɂł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����������A�d�ׂƔ�J���l�����Ă����͌������~�B �悤�₭���S�n�тɓ������B�����_�炩����ʂ������ɉ��邼�B�i�ʐ^16�j �Ƃ��낪��������ɑ�������Ȃ��Ȃ����ꂪ��� ����Ɗx��L�����v��ɒ������x��q���b�e�͉e���`�������B�����ŗ���Ԃ��Ɨ��o�����Ƃ̂��킳������Ă���炵���i�A���ɒ��ׂČ���Ǝ��ۂ̏����͂����Ə�̂悤�B�܂�����Ԃ��s���s���Ƃ̃j���[�X������Ă��Ȃ��B���o�̉\���͂�����̗̂���ԉ]�X�̓K�Z�̉\���������̂ł́B�������A���̂��̂������f�u����ڂ̑O�ɂ��Ă͖������Ȃ��j�B

�T�^�T�i�����j���R �ԉ����O�ŏa�̐K���ɐG�����悤��������ȊO�͂قډ����B�▭�̃^�C�~���O�ŏa���瓦�ꂽ�悤���B

�ʐ^16�@�����_��

�@�@�ʐ^�P�V�@���c��ɂ��ށ@�@�@�@�@�@�ʐ^�P�W�@���_�x�ƍ���̃����o�[

�����ł͂�����߂����̂́A�e���g��S���ł̃o���G�[�V�����͂Ȃ��Ȃ��[�����Ă����B ������Ƃ���ɈӊO�Ɍ������ӏ�������A�S�������Ԃ�|���v���������Ǝv���Ă������A���c����u�̂̎R�o��͂���Ȃ̂�������O��������v�Ƃ̌��t�o���̂ɂ�3�l���R�B�����ň������[�g�ɋ����킯���B

����̃��[�g�͊��S�Ƀo���G�[�V�������[�g�ł��B����Ŕ�����͔̂��Ɍ��������߁A������x�̗̑͂Əd�ׂ�w�����Ċ���ʉ߂ł���ؗ͂��K�{�B�������ϐ���̊�o��o�����K�{�B �i�[�V�̎R����f���������݂𗬗p���Đΐ�L�j

|

||||||||

|

�s���i��/���j |

||||||||

|

5/2 |

19:20 21:00 |

�ΘJ��� �� ��n��꒓�ԏ� �� |

||||||

|

5/3 |

7:17 7:40/7:50 8:40 10:00/10:10 11:47/12:30 13:45/14:05 15:00 |

��n��꒓�ԏ� �㍂�n�i�W��1500m�j �x��i����ȃf�u���j�����E�� �O���_���i�W��1900m�t�߁j �Ő��i�W��2200m�t�� �A�C�[�����j �Ő��i�W��2400m�t�߁j �ܕ���n�i�W��2600m�t�߁@���c�j |

||||||

|

5/4 |

7:40 8:35/8:50 10:27/10:40 12:00 12:50/13:05 13:20/13:40 14:10 16:30 |

�ܕ���n �ܕ�R�� �l��R�� �O��R������ ���R���� ���R�� �����_���[ �x�c�n�i���c�j |

||||||

|

5/5 |

8:06 9:06/9:15 9:50 10:15/10:45�� 14:45 |

�x�c�n �V���� �㍂�n�o�X�� ��n �ΘJ��فi���U�j |

||||||

|

����ɁA�ȉ���\�肵�Ă������A��J�̂��ߓr����グ�B 5/5�@�x��˓�Łˉ��䍂�x�˃W�����_�����ˊx��̃R���ˊx��a�b�i�e���g���j �V��A���Ԃɂ��ݔ������x��a�b�ɖ߂�B 5/6�@�x��ˏ㍂�n�ˑ�n�ˌF�J 5/7�@�\���� |

||||||||

|

�����@ �����@���[�v�i9mm�~50m�j�Q�{�A�G�X�p�[�X�}�L�V���e���g�i�S�`�T�l�p�j�A�e���g�}�b�g2���A�R�b�w���A����p�r�j�[���܁A�K�X�R�����A�R�����p�A�K�X�{���x�i�p���[�v���X210g�j�U�A�A�c�F���g�~�Q�A�X�R�b�v�A�y�O�i��j�A���W�I�A�A���t�@�[�āi200g�j10�� �l�@�o�C���A�n�[�P���P�{�A�n�[�l�X�A�A�C�[���A�w�����b�g�A�V�����t�A�}�b�g�A�J���r�i�T�A�V�������Q�R�{�A�`�s�b �A�w�b�h�����v�A���̑� |

||||||||

|

��� |

�ԉ�IC�̊։z�̓���J�̏�M�z�̍X��J�̏��{IC�o�R�B���Ɨp�Ԃʼn����B��480km�B |

|||||||